Les résumés de LTC – N°2 : The talent code : greatest isn’t born. It’s grown. Here’s how – Livre de Daniel Coyle, 2009 / Version française : Le talent code : on ne naît pas talentueux, on le devient

On connaît tous cet individu qui semble être né avec un talent. Il est peut-être super talentueux en dessin, en sport, en danse, en tech, etc.

Mais peu importe le domaine dans lequel il excelle, pour sûr, vous n’avez pas ce talent et ne pensez jamais pouvoir l’avoir. Pour cause, ce talent serait inné chez la personne concernée. Mais, vous vous doutez bien que ce nouveau numéro des résumés de LTC ira complètement à l’encontre de cette manière de voir les choses.

En effet, dans son livre the talent code : greatest isn’t born. It’s grown. Here’s how, Daniel Coyle a démontré de long en large ce que résume le titre du livre. Rassurez-vous, je ne vous direz pas qu’Einstein n’était pas un génie et que Mozart n’avait aucune aptitude naturelle pour la musique.

En revanche, à la fin de cet article, vous vous rendrez compte que si vous n’avez pas le talent “inné” de cet individu que vous admirez tant, ce n’est pas parce que vous ne pouvez pas.

Le deep practice ou apprentissage approfondi

Me croirez-vous si je dis que le fameux résumé du talent code de Daniel Coyle ne repose que sur 2 éléments ? Le deep practice qu’on pourrait traduire apprentissage approfondi et l’ignition qu’on peut traduire déclenchement. Vous conviendrez avec moi que les appellations en anglais sont beaucoup plus alléchantes !

Ici, nous nous attarderons sur le deep practice, puis nous aborderons l’ignition.

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.

— Samuel Beckett

« Déjà essayé. Déjà échoué. Peu importe. Essayez encore. Echouez encore. Echouez mieux. »

Le principe du deep practice est simple : plus vous générez des impulsions, rencontrez et surmontez des difficultés, plus vous créez des échafaudages dans votre cerveau. Plus il y a d’échafaudages, plus vite vous apprenez de nouvelles compétences et améliorez ces dernières.

Dans le domaine du bâtiment, les échafaudages sont des passerelles temporaires soutenues par une charpente. Ils sont montés lors de la construction ou la rénovation d’un bâtiment.

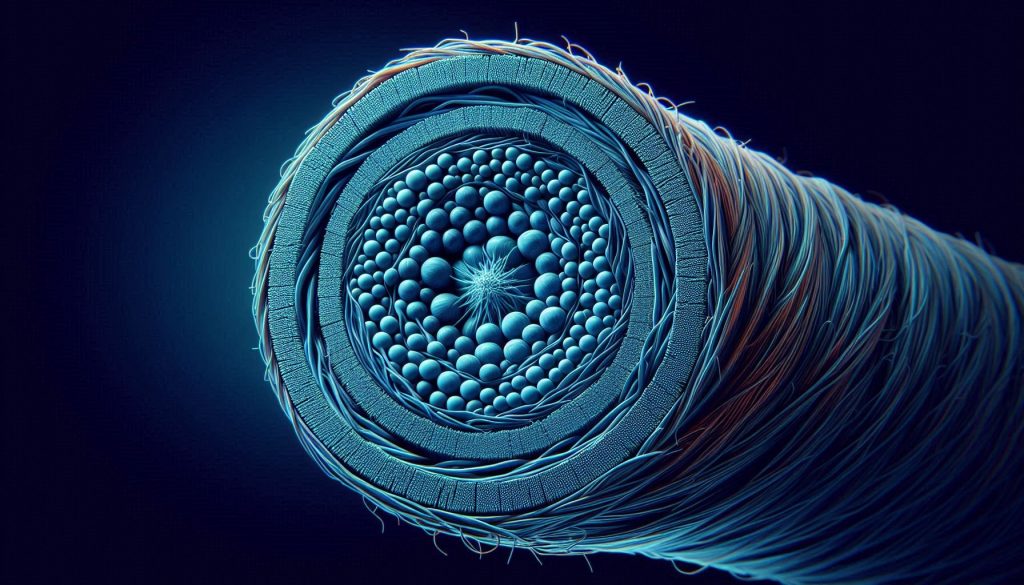

Au niveau du cerveau, ces échafaudages sont constitués par les circuits nerveux et renforcés par la myéline, cette substance magique qui sous-tend tout apprentissage. Mais on y reviendra dans le chapitre suivant.

L’apprentissage approfondi est un processus centré sur la détection et la correction d’erreurs au cours de la pratique. C’est ce que Coyle appelle un processus hautement centré sur le ciblage des erreurs. Il n’existe donc pas de deep practice sans “échec”.

Identifier ces erreurs n’a pas pour but de vous autoflageller ou de mesurer votre potentiel de manière définitive, mais plutôt de les corriger au fur et à mesure que vous évoluez dans votre apprentissage. En procédant de cette manière, vous ne laissez pas de lacune derrière vous et construisez un pont de plus en plus solide vers votre objectif.

Dans son livre the talent code : greatness isn’t born. It’s grown. Here’s how, Daniel Coyle donne un exemple concret du deep practice ainsi que de son contraire à travers une jeune apprentie musicienne, Clarissa.

Clarissa : un mois de pratique en six minutes

Clarissa est le nom fictif d’une jeune fille, sujette à une étude réalisée par le psychologue musical Gary McPherson : Interest and choice: student-selected repertoire and its effect on practising behaviour, Renwick & McPherson (2002) BJME.

Classée dans la catégorie « médiocrité musicale », Clarissa arrive pourtant à émerveiller le psychologue dans un enregistrement vidéo. Mais si elle est aussi “nulle”, qu’y a-t-il de si impressionnant dans cette vidéo ?

Cela vous semblera totalement absurde, mais le psychologue s’extasiait simplement parce que Clarissa faisait du deep practice. Comment ? Voici un extrait du livre qui vous en dira plus :

“McPherson nous plante le décor : c’est le matin, l’heure habituelle de Clarissa pour s’exercer, un jour après son cours hebdomadaire. Elle travaille sur une nouvelle chanson intitulée « Golden Wedding », un morceau de 1941 du clarinettiste de jazz Woody Herman. Elle l’a écoutée plusieurs fois. Elle l’aime bien. Maintenant, elle va essayer de la jouer.

Clarissa inspire et joue deux notes. Puis elle s’arrête. Elle retire la clarinette de ses lèvres et fixe la partition. Ses yeux se plissent. Elle joue sept notes, la phrase d’ouverture du morceau. Elle rate la dernière note et s’arrête aussitôt, retirant vivement la clarinette de sa bouche. Elle plisse à nouveau les yeux vers la partition et chante doucement la phrase. « Dah dah dum dah », dit-elle.

Elle recommence et rejoue le riff depuis le début, avançant de quelques notes supplémentaires cette fois, manquant la dernière, revenant en arrière, corrigeant l’erreur. L’introduction commence à prendre forme—les notes gagnent en énergie et en expression. Lorsqu’elle termine cette phrase, elle s’arrête à nouveau pendant six longues secondes, semblant la rejouer dans sa tête, les doigts encore sur la clarinette. Elle se penche en avant, inspire et reprend.

Ça sonne plutôt mal. Ce n’est pas encore de la musique ; c’est un enchaînement haché, hésitant, au ralenti, truffé d’arrêts et de ratés. Le bon sens nous dirait que Clarissa échoue. Mais ici, le bon sens aurait complètement tort.”

D’ailleurs, le psychologue soulève que Clarissa fonctionne de cette manière en se comparant à une référence qu’elle a dans son esprit. Vous comprendrez l’importance de cette référence quand on parlera de l’ignition.

Dans les minutes qui suivent, dans le même enregistrement vidéo, Clarissa se met à pratiquer une autre mélodie “The Blue Danube”. Mais cette fois-ci, elle ne s’interrompt pas en pleine pratique. Ce passage agace McPherson qui retourne en arrière pour la revoir jouer “Golden Wedding”.

Pour lui, c’était affreux parce qu’elle n’apprenait rien, ne progressait pas et perdait juste son temps. Certes, la mélodie était reconnaissable, mais le résultat était loin d’être parfait. Et en ne s’arrêtant pas sur ses erreurs pour les corriger, Clarissa ne pouvait pas combler ses lacunes au fur et à mesure.

L’expérience de Clarissa ne vous parle pas ? Peut-être bien que celle des grandes stars du football brésilien vous séduiront.

Le Futebol de Salão

Que vous soyez ou non fan de footbal, vous avez certainement entendu parler de Pelé, sans doute de Robinho et peut-être de Juninho. Tous les trois ont un point commun qu’ils partagent avec les plus grands joueurs de football brésiliens : le futsal, appellation moderne du futebol de salão (football en salle, en Portugais).

Le fameux dribble elastico popularisé par Ronaldinho est né du futsal. Il en est de même pour le but de l’extérieur du pied marqué par Ronaldo en Coupe du monde 2002, le d’espero, le barret et la vaselina.

Le futsal est une version intensive du football qui se joue dans une salle de la taille d’un terrain de basketball. Le sol est en béton, en bois ou en terre battu. Le ballon qui ne rebondit pas est deux fois plus petit et deux fois plus lourd qu’un ballon normal. Enfin, chaque équipe est faite de cinq à six joueurs au lieu de onze.

Si les joueurs brésiliens qui ont beaucoup pratiqué le futsal sont aussi bons, c’est en raison du nombre de répétitions incalculables que permet cette version brute du football. Selon une étude de l’université de Liverpool mentionnée dans the talent code, les joueurs de futsal touchent six fois plus le ballon en une minute que dans le football.

Par ailleurs, la taille et le poids du ballon rendent sa manipulation plus complexe. Et la taille du terrain rend les passes plus techniques. En se retrouvant sur un vrai terrain de football, les joueurs de futsal ont soudainement plus d’espace pour déployer leur potentiel.

Le piscine-board

Les Z-Boys skataient d’une manière que personne n’avait jamais vue. Ils faisaient des figures aériennes. Ils frottaient leurs planches contre les trottoirs et les rampes. Ils dégageaient une attitude rebelle et marginale qui est devenue aujourd’hui le langage commun du sport. Surtout, ils possédaient un sens du timing spectaculaire, faisant leurs débuts lors du Championnat de Skateboard Bahne-Cadillac à Del Mar, en Californie, durant l’été 1975.

the talent code : greatness isn’t born. It’s built. Here’s how., Daniel Coyle.

En réalité, les Z-boys n’étaient pas sortis de nulle part avec un talent inné. La plupart des membres du groupe étaient des surfeurs aguerris qui avaient passé des centaines d’heures sur leurs planches. Ils avaient ensuite transposé leur style de surf dans la rue. Mais ce n’est pas tout !

Ils avaient longtemps pratiqué le skateboard dans des piscines rectangulaires vides. Si vous avez déjà vu des surfers, vous savez sans doute que les surfaces de prédilection sont arrondies. Avec les piscines, la marge d’erreur était quasiment inexistante. S’ils se rataient, ils tombaient brutalement.

De nombreuses autres expériences similaires ont été mentionnées dans le livre de Daniel Coyle. Si elles vous intéressent, je vous laisse les découvrir directement en lisant le livre.

Les 3 règles du deep practice

A ce stade, vous avez certainement compris que le deep practice n’est pas une simple question de pratiquer en quantité. Il s’agit plutôt de pratiquer en qualité. Cette pratique repose sur des règles qui ont été décrites par le journaliste dans son best-seller.

Règle n°1 de l’apprentissage approfondi : couper en morceaux

Vous vous souvenez de Clarissa ? Comme l’a dit le psychologue musical Gary McPherson, elle avait un modèle dans sa tête auquel elle se comparait constamment. Et c’est la première étape quand on veut réussir son deep practice : trouver son modèle.

Trouver son modèle

Trouver un modèle n’est pas nécessaire pour apprendre une compétence. Mais si vous voulez maîtriser rapidement cette compétence, vous n’avez plus le choix. Cette étape n’est pas seulement mise en avant dans le talent code.

Elle fait également partie des 3 étapes pour maîtriser n’importe quelle compétence en un temps record, selon l’un des plus grands coachs en transformation de vie de toute l’histoire : Anthony Robbins.

D’après Robbins, la première des 3 étapes pour maîtriser n’importe quel domaine en temps record est de calquer le comportement d’un maître du domaine. Il ne s’agit pas de choisir une personne qui est bonne ou moyenne, mais une personne qui excelle.

Si vous voulez maîtriser le fadeaway, calquez Michael Jordan ou Kobe Bryant par exemple. Si vous voulez maîtriser le cubisme, calquez Pablo Picasso. Si vous voulez la voix de Beyoncé, calquez Beyoncé. Si vous voulez créer des théories aussi révolutionnaires que celles de Einstein…

Revenons-en à des compétences plus courantes dans le monde du travail. Pour l’art oratoire par exemple, calquez un modèle qui correspond au style que vous recherchez. Martin Luther King, Barack Obama ou peut-être Fanta Conde.

Si vous voulez devenir un as du montage vidéo, calquez le style d’un monteur vidéo auquel vous voulez ressembler. Il en est de même pour la vente, la négociation, etc.

Vous vous demandez peut-être si calquer signifie devenir une pâle copie. Mais ce n’est clairement pas le cas ! Le fadeaway a été perfectionné par Michael Jordan, mais il ne l’a pas inventé.

Et pour le maîtriser, il a dû calquer les joueurs qui le faisaient parfaitement avant lui. Calquer ne signifie pas copier aveuglément, mais partir du style d’un maître du domaine pour créer votre propre style. Mais avant, il faut maîtriser le “mouvement” de base.

Absorption : s’imprégner de la totalité du mouvement

Le deep practice, comme l’indique son nom ne relève pas de la théorie, mais uniquement de la pratique. Vous ne pouvez donc pas réellement l’utiliser en suivant un cours théorique, qu’il soit présentiel ou distanciel.

Une fois que vous avez votre référence, vous devez commencer par “absorber” l’image de la compétence visée. Elle est généralement liée à trois sens :

- visuel (observer) ;

- auditif (écouter) ;

- kinesthésique (mouvement et sensation).

En fonction de la discipline, l’absorption du mouvement peut impliquer plus d’un sens à la fois. Par exemple, observer un musicien jouer est à la fois auditif et visuel. Cela peut être indirectement kinesthésique dans le sens où pour reproduire ses gestes, il faudra transposer ses mouvements sur votre propre corps.

Par exemple, si vous voulez devenir un as du fadeaway, vous devez absorber l’image de Michael Jordan faisant un fadeaway jusqu’à être capable de vous visualiser en train de faire de même.

L’absorption demande plus ou moins de temps selon les cas et elle n’a pas besoin d’être consciente. Ceci est une excellente nouvelle parce que vous n’avez pas besoin de mettre une énergie folle à la phase de l’absorption. Vous pouvez juste enchaîner des vidéos du fameux fadeaway en automate.

La phase d’observation est encore appelée immersion dans le vocabulaire d’Anthony Robbins. Elle peut concerner un seul mouvement ou plusieurs mouvements à la fois. Par exemple, dans le fadeaway, c’est un seul mouvement qui constitue la compétence visée. Dans l’art oratoire, c’est tout un ensemble : langage verbal et non verbal. Et chacune de ces deux sphères englobe des sous-sphères.

Avoir les notions théoriques vous permet d’avoir les bases et l’immersion vous permet de visualiser ces bases de manière contextualisée. Sans que vous ayez besoin de nommer chaque mouvement, à force d’être immergé, vous les absorbez. L’immersion pour l’art oratoire par exemple serait d’assister régulièrement à des conférences de votre modèle, de préférence en présentiel, ou sinon à distance.

Découper l’observation en petits morceaux ou chunkitup

Le mot chunkitup (qui se lit tchunkireup, “eu” comme dans heure) est une contraction de chunk it up qui veut dire découper en morceaux en anglais. C’est l’expression d’origine qui a été utilisée par l’auteur du livre. J’ai créé cette contraction pour faciliter son utilisation.

Une fois que vous avez une image globale de la totalité du “mouvement”, vous devez le découper en petits morceaux. Revenons-en à l’exemple de l’art oratoire. Une fois que vous avez suffisamment été immergé, vous pourrez comme par magie identifier comment votre modèle gère les morceaux suivants :

- gestion du stress ;

- gestion du regard ;

- posture et gestuelle ;

- structure du discours ;

- interaction avec le public ;

- respiration et débit verbal.

Avoir des notions théoriques avant l’immersion peut être intéressant parce que cela vous permet de mettre une image sur les morceaux du mouvement au fur et à mesure. Mais vous pouvez très bien commencer par l’immersion et étudier la théorie en parallèle.

Vous pouvez même aller plus loin en coupant ces morceaux en plus petits. Imaginez à quel point votre prestance sera parfaite si vous devenez un maître de chacun de ces domaines séparément, puis les combinez en un seul corps.

Ralentir ou slowitdown

Slowitdown qui se lit (slowidan) est la contraction que j’ai créée pour slow it down, qui signifie ralentir.

Dans les incubateurs de talents que Daniel Coyle a visités au cours de ses recherches, il a plusieurs fois remarqué que les jeunes apprentis ralentissaient ce qu’ils apprenaient : les notes pour la musique, les mouvements pour les sports.

A Meadowmount, une école de musique, le rythme était 3-5 fois plus lent durant l’apprentissage. L’un des formateurs avait même une drôle de règle : si un passant pouvait reconnaître le morceau de musique joué, c’est que la pratique n’était pas bien faite.

Le ralenti fonctionne parce qu’il permet de s’occuper des erreurs avec beaucoup plus de précisions. Aussi, il vous permet d’avoir une vision plus large sur les modèles internes de la compétence.

Continuons avec l’exemple de l’art oratoire. Vous vous demandez sûrement s’il va falloir que vous parliez 4 fois moins vite lors de vos entraînements. Rassurez-vous, pour le moment, je n’ai vu aucun maître de l’art oratoire donner un tel conseil.

Le ralenti dans ce cas sera plutôt métaphorique. Par exemple, lorsque vous vous filmez en train de prendre la parole et que vous observez ensuite la vidéo pour relever les problèmes, vous êtes en train de faire du slowitdown.

Si c’est la négociation que vous essayez de maîtriser, le slowitdown serait par exemple d’avoir une checklist que vous devez parcourir à la fin de chaque négociation. Celle-ci permettant d’identifier vos lacunes et de les ajuster pour les prochaines fois.

Tout comme Clarissa avec Golden Wedding, vous prenez le temps de vous arrêter, de repérer vos erreurs et de les ajuster. Le contraire serait de pratiquer incessamment sans jamais identifier les erreurs, tout comme l’a fait Clarissa avec The Blue Danube.

Chaque fois que vous n’arrivez pas à savoir comment vous pourriez pratiquer le ralenti, demandez-vous comment vous pourriez procéder pour identifier les erreurs et les corriger.

Règle n°2 du deep practice : répéter

Practice makes perfect. Et la pratique repose sur la répétition. Mais pas une répétition passive, une répétition bien calibrée autour de ce que Robert Bjork, directeur du département de psychologie à la UCLA à l’époque, appelle le sweet spot.

En peu de mots, le sweet spot est le niveau optimal de difficulté qui, lorsqu’il est atteint fait décoller votre apprentissage. Ce point se trouve au juste milieu entre votre niveau actuel et le niveau que vous essayez d’atteindre.

Les difficultés désirables des Bjork

Robert Bjork et Elizabeth L. Bjork ont élaboré le concept des “desirable difficulties” (difficultés désirables) qui sont volontairement introduites dans le processus d’apprentissage pour maximiser les progrès à long terme. Ce sont ces difficultés qui permettent de toucher le sweet spot.

Les difficultés désirables sont contre-intuitives puisqu’elles suggèrent que vous voulez de ces difficultés. Mais en général, dans la vie, on a plutôt envie de les éviter. Pourtant, durant l’apprentissage, vouloir de ces difficultés permet de les accepter et d’en faire une arme plutôt qu’un obstacle.

Dans une revue scientifique étudiante de l’Ecole de psychologie de l’Université de Laval (Michaël LéVESQUE-DION, 2017), quatre principales formes de difficultés désirables sont mises en avant par paire.

L’espacement et l’interfoliage

L’espacement consiste à distribuer l’apprentissage du même sujet sur plusieurs séances séparées dans le temps ; le but étant de donner le temps au cerveau d’oublier et d’être obligé de réapprendre.

Quant à l’interfoliage, c’est le fait d’insérer dans les espaces vides entre deux séances, un autre sujet. Les études démontrent pour le moment que l’interfoliage est plus efficace que le simple espacement. L’espacement donne de meilleurs résultats sur le court-terme. Mais sur le long-terme, c’est l’interfoliage qui l’emporte.

En pratique, l’espacement serait apprendre l’art oratoire et seulement l’art oratoire durant 1 mois par exemple, sur des séances espacées. L’interfoliage serait intercaler des séances d’apprentissage de négociation dans les espaces vides entre deux séances d’art oratoire.

L’effet de test et la rétroaction

Le test consiste tout simplement à tester les connaissances assimilées à travers des questions ou plus efficacement par leur mise en pratique. Lorsque l’apprentissage est ponctué de tests, vous retenez beaucoup mieux l’information que lorsque vous vous contentez uniquement d’apprendre sans test.

Une étude mentionnée dans la revue a d’ailleurs démontré que plus on augmente le nombre de tests, meilleure est la performance. Assimiler l’information 4 fois d’affilées (AAAA) donne moins de résultats qu’assimiler 3 fois d’affilées puis faire 1 seul test (AAAT). Les résultats sont encore meilleurs pour 1 seule séance d’apprentissage suivie de 3 tests (ATTT).

La rétroaction consiste à tester vos connaissances avant même de les assimiler. Les erreurs commises sont alors mises en exergue et vous permettent, une fois que vous avez assimilé les connaissances, de mieux les retenir sur le long terme.

La rétroaction est complètement contre-intuitive elle aussi, puisqu’on se dit qu’on ne peut pas donner de bonnes réponses sur un sujet qu’on ne maîtrise pas encore. Pourtant, imaginez que lors de votre premier jour au boulot, on vous invite à prendre la parole en public.

Vous êtes débutant en la matière, alors vous commettez une tonne d’erreurs. Votre boss met ces erreurs en lumière et vous parle ensuite des règles de l’art oratoire. Les prochaines fois, il y a très peu de chances que vous commettiez les mêmes erreurs.

Fun fact : dans les études mentionnées dans la revue, les sujets qui avaient uniquement eu 4 séances d’assimilation surestimaient leur maîtrise du sujet. En revanche, ceux qui avaient eu droit à ne serait-ce qu’un seul test étaient beaucoup plus réalistes.

Comment intégrer les difficultés désirables à votre apprentissage ?

Pour résumer, afin d’intégrer des difficultés désirables à votre apprentissage, il vous faut espacer les séances et si possible entrelacer la pratique de plusieurs compétences à la fois.

Deuxièmement, vous devez vous tester régulièrement tout en misant sur les rétroactions pour optimiser les résultats. Souvenez-vous que la rétroaction ici n’est pas un simple feedback, mais une espèce de test avant même d’entrer en contact avec la bonne information.

Si par exemple, vous voulez apprendre la négociation, vous pouvez imaginer un scénario et pratiquer la négociation à votre manière. Et ce n’est qu’ensuite que vous vous imprégnez des notions de négociation. Vous mettez les erreurs que vous avez commises en lumière, pour ne plus les reprendre à l’avenir.

Comment savoir si vous êtes au sweet spot ?

Lorsque vous êtes à votre sweet spot, l’apprentissage est suffisamment difficile pour vous challenger, mais pas au point de provoquer des échecs trop fréquents qui ne feront que vous décourager.

Quand vous répétez continuellement votre pratique en étant à ce point, vous pouvez avoir l’impression de ne pas faire de gros progrès dans l’immédiat. Cependant, sur le long terme, c’est le niveau idéal auquel vous devez être pour obtenir les meilleurs résultats. Mais en pratique, comment savoir si vous êtes à votre sweet spot ?

Les erreurs et les blocages

Si vous ne commettez jamais d’erreurs ou ne rencontrez aucun blocage, vous n’êtes pas à votre sweet spot. Vous devez commettre des erreurs, mais des erreurs que vous parvenez à corriger avec un peu d’efforts.

Par exemple, si vous apprenez l’art oratoire et que vous êtes un fervent utilisateur des expressions comme “genre”, “en fait”, “du coup”, espérer les supprimer et aussitôt retrouver des phrases fluides dans l’immédiat serait un objectif exagéré.

Quand on commence à abandonner ces expressions, les premières semaines, on a beaucoup de blancs au milieu des phrases. Parce que les espaces qui étaient occupés par ces parasites linguistiques ne le sont plus.

Il faudra du temps à votre cerveau pour intégrer que ces blancs sont normaux et qu’il ne doit plus s’attendre à ce que vous les combliez. Ce n’est qu’à partir de ce moment que vos phrases commenceront à retrouver leur fluidité.

Etre à votre sweet spot serait par exemple travailler à faire disparaître ces expressions de votre vocabulaire, sans vouloir que vos phrases soient aussi fluides que d’habitude. Vous commettrez certainement l’erreur d’utiliser ces expressions au début. La différence, c’est que vous en serez conscient. Et plus vous en serez conscient, plus vous réussirez à vous en débarrasser.

L’anxiété et l’ennui

Le deuxième indice pour vérifier si vous êtes à votre sweet spot ou non, c’est votre ressenti. Vous sentez-vous ennuyé ou anxieux ? Si vous êtes anxieux, l’objectif que vous visez est certainement trop haut et si vous êtes ennuyé, il est trop bas.

Toutefois, faites attention avec cette façon de mesurer le sweet spot. Assurez-vous qu’une potentielle anxiété n’est pas plutôt le signe de pensées limitantes que votre cerveau a l’habitude de nourrir. Vérifiez qu’elle est bien spécifique à la difficulté de l’exercice et non à l’impression de difficulté que vous vous en faites.

L’état de flow

Enfin, la dernière méthode pour vérifier si vous êtes à votre sweet spot est de vérifier si vous êtes en état de flow. Selon le psychologue hongrois Mihály Csíkszentmihályi, l’état de flow est une expérience où vous êtes “en zone” et complètement immergé dans ce que vous faites au point de ne penser à rien d’autre.

Cet état de flow peut être considéré comme un état qui survient lorsque vous touchez le sweet spot ou ce que les psychologues Robert Yerkes etJohn Dillingham Dodson appellent la loi de Yerkes-Dodson.

Cette loi, dont James Clear fait cas dans son livre Atomic Habits : tiny changes, remarkable results, établit que pour être au maximum de vos performances, vous devez toucher un juste milieu entre l’ennui et l’anxiété. En dessous de ce point, vous êtes en dessous de vos capacités maximales. Et au-dessus, vos performances baissent de nouveau.

A quelle fréquence faut-il répéter ?

Dans son livre, Daniel Coyle mentionne que dans la plupart des incubateurs de talents, les apprenants pratiquent moins de 3 heures par jour. Le chercheur Anders Ericsson a d’ailleurs démontré que le deep practice ne peut être maintenu plus d’une à deux heures par séance.

Autrement dit, si vous trouvez votre sweet spot et que vous pratiquez 1-2 heures par jour, vous avez une bonne fréquence de pratique. Gardez à l’esprit que le sweet spot évolue avec vous. Plus vous maîtrisez une compétence, plus votre sweet spot sera avancé.

Règle n°3 de l’apprentissage approfondi : ressentir

Attention, connecter, construire, ensemble, alerte, focus, erreur, répéter, fastidieux, seuil, éveillé. C’est la liste de mots que Daniel Coyle a recueillies lorsqu’il a demandé aux personnes rencontrées dans les incubateurs de talents, comment ils décriraient leurs pratiques les plus productives. En revanche, il n’a recueilli aucun des mots suivants : naturel, sans efforts, systématique, automatique.

Pour que votre deep practice soit efficient, vous devez apprendre à ressentir quand ça « dégamme ». Les dégammages représentent les moments où surviennent les plus petites erreurs dans votre pratique. Maintenons notre exemple avec l’apprentissage de l’art oratoire. Cette troisième règle veut que vous ressentiez lorsque le volume de votre voix est mal ajusté par exemple.

Ce sentiment est loin d’être naturel pour la plupart des gens. En vous référant à la liste de mots ci-dessous, vous vous rendrez compte qu’il vous faut de l’attention, de la connexion, de l’alerte, du focus, de l’éveil pour capter ce genre d’erreurs.

Ce sentiment viendra donc uniquement si vous décidez volontairement d’être sensible aux « dégammages ». C’est fastidieux de rester dans un tel état de concentration sur une longue période. Et c’est certainement pour cela qu’il est difficile de faire du deep practice pendant plus de 2 heures d’affilées.

Pour faire du deep practice, choisissez une cible, visez-la puis mesurez l’écart entre votre cible et le niveau que vous avez atteint. Ensuite, reprenez le processus jusqu’à ce que votre cible soit atteinte.

Quand je m’apprêtais à soutenir mon mémoire de stylisme-modélisme… Lire plus

J’ai fait un début de deep practice s’en m’en rendre compte. Pendant plusieurs semaines, j’ai répété mon speech, comme si j’étais devant le jury. J’ai dû répéter au moins 100 fois, et ce chiffre est loin d’être de l’exagération.

Là où c’était du deep practice, c’est que comme Clarissa avec Golden Wedding, parfois je m’arrêtais lorsque ça dégammait : un mot mal utilisé, un débit trop lent, une gestuelle inappropriée.

Là où ce n’était pas du deep practice, c’est que comme Clarissa avec The Blue Danube, la plupart du temps, j’ai répété plusieurs fois sans me concentrer pour ressentir les erreurs. J’étais tellement focus sur le besoin de rester dans le temps imparti que je débitais juste des paroles sans âme.

J’ai assuré lors de la soutenance. J’avais tellement répété qu’en étant extrêmement anxieuse, la voix tremblotante, j’ai réussi à faire croire à tout l’auditoire que j’étais très confiante. Mais je ne peux m’empêcher de penser à quel point ce speech aurait été encore plus beau si je connaissais déjà le deep practice.

La myéline : le ciment du deep practice

Souvenez-vous du principe du deep practice : plus vous générez des impulsions, rencontrez et surmontez des difficultés, plus vous créez des échafaudages dans votre cerveau. Plus il y a d’échafaudages, plus vite vous apprenez de nouvelles compétences et améliorez ces dernières.

Dans le cerveau, ces échafaudages sont constitués par les circuits nerveux et renforcés par la myéline, cette substance magique qui sous-tend tout apprentissage.

La myéline est une membrane qui isole et protège certaines fibres nerveuses, à la manière du caoutchouc qui enveloppe un fil de courant. Elle est produite par des cellules gliales présentes dans le système nerveux central : les oligodendrocytes et les astrocytes. Mais ça évidemment, on s’en fout ! Ce qu’il est important de retenir, c’est que la myéline est le ciment du deep practice.

Comment ça marche ?

Lorsque vous faites de l’apprentissage approfondi dans une compétence donnée, vous activez dans votre cerveau les neurones responsables du développement de cette compétence.

Chaque fois que vous activez ces neurones, les cellules gliales myélinisantes (astrocytes et oligodendrocytres) détectent la fibre nerveuse concernée et enroulent de la myéline autour. Plus vous activez cette fibre, plus la myéline s’enroule autour d’elle. Et plus il y a de myéline autour d’une fibre, plus vite elle est traversée par les signaux nerveux.

En d’autres termes, pour que votre cerveau devienne plus rapide sur une tâche, les fibres nerveuses impliquées dans sa réalisation doivent être enrobées d’un maximum de couches de myéline.

Pour comprendre à quel point c’est incroyable, rendez-vous compte que les fibres enrobées de myéline peuvent transporter les signaux nerveux jusqu’à 100 fois plus vite que des fibres non isolées.

Deuxièmement, la période réfractaire (temps d’attente requis entre deux signaux successifs) peut diminuer d’un facteur de 30. Combinée à l’augmentation de la vitesse, cette réduction de la période réfractaire multiplie la capacité globale de traitement de l’information nerveuse par 3000.

La rapidité du traitement ne signifie pas que vous pourrez plus rapidement faire un mouvement, dans le cas d’une compétence non physique. Mais cela signifie que votre cerveau réagira 3000 fois plus vite aux signaux nerveux liés à la compétence pratiquée.

Votre esprit sera donc plus vif et efficace à ce sujet, vous trouverez plus facilement des solutions. Aussi, vous ferez plus aisément des connexions et vous deviendrez tout simplement meilleur.

La myéline est bien une infrastructure, mais avec une nuance puissante : au sein de l’immense métropole qu’est le cerveau, elle transforme discrètement de petites ruelles en larges autoroutes ultra-rapides.

— Daniel Coyle

Si myéline est la clé, pourquoi donc les Einstein et les Mozart ne courent pas les rues ?

Il n’y aucun type de cellule que les génies ont que le reste d’entre nous n’a pas.

— Anders Ericsson

Daniel Coyle lui-même reconnaît dans son livre the talent code que la magie de la myéline et de l’ignition ne signifie pas que tout le monde peut devenir un Einstein. Il précise même que nos prédispositions génétiques comptent.

La rage de maîtriser

Après son décès, des atypies cérébrales ont été retrouvées dans le cerveau d’Albert Einstein. De même, Wolfgang Mozart avaient des prédispositions génétiques qui lui ont donné une oreille absolue et une excellente mémoire eidétique.

Toutefois, il a également été retrouvé dans le cerveau d’Einstein, deux fois plus de cellules gliales myélinisantes que dans le cerveau de onze autres hommes du même âge, au niveau des mêmes régions du cerveau.

Quant aux neurones, il n’y avait pas de différences notables. Cette donnée a été découverte dans l’étude “On the brain of Scientist : Albert Einstein”, Experimental Neurology 88, no. 1 (1985) de la neuroscientifique Marian Diamond. Le cerveau d’Einstein contenait également une quantité inhabituelle de myéline.

Quant à Mozart, même si son cerveau n’a pas été autopsié, Dr. Michael Howe dévoile dans son livre Genius Explained, qu’à seulement à 6 ans, il accumulait déjà 3500 heures de pratique, impliquant l’apprentissage de la composition et d’au moins trois instruments de musique.

Sachant que son père a commencé à le former dès l’âge de 3 ans, cela équivaut à environ 3 heures de pratique en moyenne par jour. C’est largement au-dessus du temps nécessaire pour le deep practice.

Coyle rajoute que la véritable expertise de ces génies réside dans leur aptitude à faire du deep practice de manière obsessive, même s’ils ne donnent pas l’impression d’en faire.

Il va encore plus loin en précisant qu’il existe effectivement un minuscule pourcentage de personnes qui possèdent un désir obsessif inné de s’améliorer, ce que la psychologue Ellen Winner appelle “la rage de maîtriser”. Cette forme de self-drive (auto-pilotage ou auto-motivation) serait rare et incroyablement évidente.

L’auto-pilotage

Pour terminer cet article, j’aimerais remettre en cause le fait que cette auto-motivation serait naturellement réservée à une toute petite poignée de la population. Mozart aurait-il été aussi self-driven s’il n’avait pas été exposé très tôt à la musique, pris en charge par son père pour une formation musicale intensive, et surtout si ça avait été autre chose que la musique ?

Quant à Einstein, aurait-il été aussi self-driven s’il n’avait pas reçu de son père cette boussole qui a attisé sa curiosité scientifique à 5 ans, s’il n’avait pas baigné très tôt dans un environnement où on lui parlait constamment de sciences, et surtout si ça avait été autre chose que la science ?

Bon nombre de virtuoses dont on fait souvent l’éloge, ont été immergé très tôt.

Pablo Picasso a grandi avec un père professeur d’art et peintre, qui l’a encouragé dans ce sens. Serena et Venus Williams ont démarré l’apprentissage du tennis à 4 ans et demi sur la base d’un plan que leur père avait déjà tracé pour elles, avant même leur naissance.

Bill Gates (Microsoft) a eu accès à un terminal informatique à 13 ans, et c’est là que naît son intérêt pour la programmation informatique. Marie Curie est née dans une famille d’enseignants et intellectuels, avec un père professeur de mathématiques et physique.

Finalement, le déploiement de cette rage de maîtriser ne surviendrait-il pas au contact d’un environnement qui lui est propice ? Ne surviendrait-il pas uniquement si la personne prend conscience (assez tôt) de son amour pour la discipline qui est “censée” déclencher cette rage ?

On finira sur cette citation de Picasso lui-même : “Dans chaque enfant il y a un artiste. Le problème est de savoir rester un artiste en grandissant”

En grandissant, toutes les injonctions, les conditions et les pensées limitantes qui viennent avec la société sont peut-être la raison pour laquelle, beaucoup ne découvrent pas leur rage de maîtriser.

Tout cela me permet de faire la transition vers l’ignition que nous aborderons dans un prochain numéro, celui-ci étant déjà suffisamment long. Mon résumé de the talent code : greatness isn’t born. It’s built. Here’s how. de Daniel Coyle se fera donc finalement en deux parties.

Cliquez ici pour accéder au prochain numéro. Mais avant, laissez-nous un commentaire sur l’utilité de cet article. Il nous permettra d’améliorer nos prochains numéros et de le faire découvrir à plus de monde.

Le deep practice : ce que vous devez absolument retenir

Le deep practice est le premier élément du talent code. Il consiste à pratiquer la compétence que vous essayez de maîtriser ou d’améliorer suivant trois principes :

- le découpage en morceaux de la compétence concernée : trouver un modèle qui excelle déjà dans cette compétence et l’observer profondément en pleine réalisation de cette compétence, découper la totalité du “mouvement” observé en petits morceaux, ralentir au cours de la pratique pour repérer les erreurs et les corriger au fur et à mesure ;

- la répétition : répéter la pratique en y intégrant des difficultés désirables : espacement des séances de pratique, entrelacement de l’apprentissage de cette compétence avec l’apprentissage d’une autre compétence, se soumettre à des tests réguliers pour vérifier son niveau de maîtrise et utiliser la rétroaction pour renforcer la rétention des informations. La répétition est optimale lorsque vous pratiquez en étant au sweet spot et généralement entre 1-2 heures par jour ;

- le ressenti : apprendre à ressentir les dégammages (les moments où surviennent les plus petites erreurs dans votre pratique) pour corriger les erreurs au fur et à mesure et s’assurer que vous n’évoluez pas avec des lacunes.

Il y a deux autres notions que vous devez garder à l’esprit chaque fois que vous faites du deep practice : le sweet spot et la myéline.

Le sweet spot représente le niveau de difficulté optimal où vous entrez dans un état de flow, vous êtes en zone, à 100 % concentré sur votre pratique et vous êtes au top de la motivation et de votre performance.

Pour être au sweet spot, vous devez miser sur les difficultés désirables et vous assurer que vous ne vous mettez la barre ni trop haute ni trop basse : la tâche doit donc être suffisamment difficile pour ne pas vous ennuyer et suffisamment facile pour vous permettre de trouver des solutions et de vous améliorer petitement. Vous devez donc alterner entre petites victoires et petits échecs.

Quant à la myéline, c’est une gaine qui enrobe les fibres nerveuses responsables du développement des compétences que vous visez, au fur et à mesure que vous pratiquez. Plus vous faites du deep practice, plus les couches de myéline augmentent autour de ces fibres. Et plus les couches augmentent, plus la vitesse de traitement de l’information par votre cerveau augmente, et peut devenir 3000 fois plus rapide.

La compétence, c’est une isolation qui enveloppe les circuits neuronaux et se développe en réponse à certains signaux.

— Daniel Coyle

Laisser un commentaire